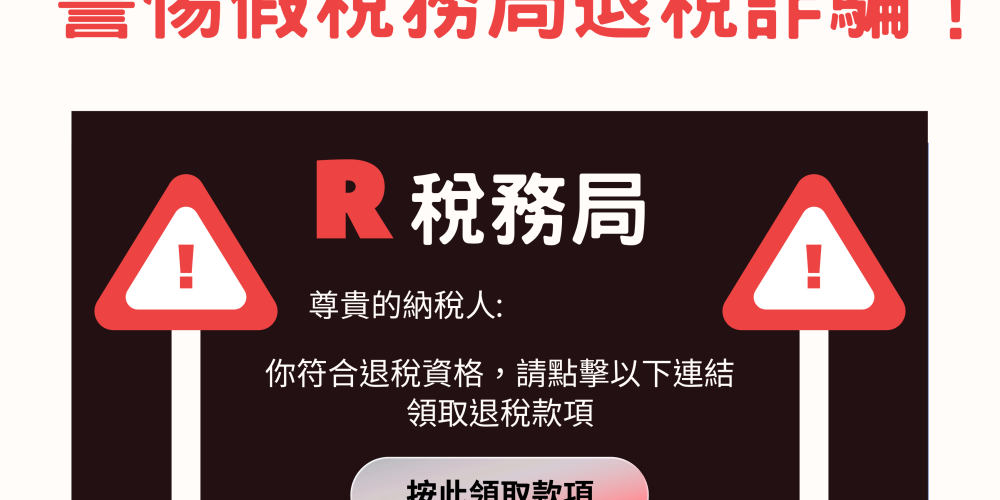

近日有市民在社交媒體上反映收到疑似假冒香港稅務局的電郵,聲稱「有退稅資格通知」並附有連結,誘導市民點擊取款。其實這類似的行騙手法屢見不鮮,只是所使用的平台有所不同,包括社交媒體(如WhatsApp) 、電話短訊(SMS)及偽冒網站。以下便是近日假冒稅務局電郵的可疑之處: 1)📧發送的電郵並非稅務局常用地址 這些網絡騙案通常的最大破綻就是騙子會使用非官方電郵地址發送給受害人, 盡管電郵地址看起來非常相似(採用類似字母如O與0),但只要仔細查看,便會發現地址並非正確。 2)🔲電郵中稅務局的標誌比較模糊 我們亦發現假冒電郵中的稅務局標誌解析度非常低,甚至出現「起格」的情況,極大可能是騙徒從正式的稅務局網站截圖而來。 3)💬稅務局的名稱前後不一 電郵中假冒的稅務局,一時使用「稅務局」,一時又使用「稅務署」,而政府部門一般會使用正規的稱謂或名字。 4)💸退稅手法奇怪 一般而言,稅務局的退稅程序會直接將支票寄到納稅人登記的居住地址中,而非像假冒電郵般,要求納稅人點擊可疑的連結,風險甚高。 騙徒行騙手法層出不窮,作為精明的網絡公民,我們必須提升自身對於網絡騙案的認識,亦可以參考以下的防騙小貼士: 1) 🔍向官方機構查證:若懷疑受騙或有任何疑問,應親身登入官方網站查詢或者使用稅務局的官方程式—「稅務易」。 2) ⚠️切勿點擊陌生或可疑的連結:為打擊網絡詐騙,許多官方機構或公司(如政府部門/銀行)都不會要求市民點擊電郵的連結,以免市民跌入網絡陷阱。 3) ☎️舉報相關騙案:正所謂集腋成裘,若大家看見網絡騙案時能夠迅速舉報,便可以減低其他市民遭受同類騙案的風險,有利確立健康良好的網絡文化。 假如大家懷疑遭受網絡騙案,可以使用警方的「防騙視伏器」,只需透過輸入可疑的資料(賣買家電話號碼、電郵、銀行戶口號碼等)便可以評估詐騙及網絡安全風險! 「防騙視伏器」連結:https://cyberdefender.hk/scameter/

科幻劇集《黑鏡》有一集超經典的單元叫〈馬上回來 BE RIGHT BACK〉,講的是女主角Martha因為太想念過世的男友Ash,在朋友推薦下使用了一個超神奇的新科技。這項技術能夠通過社交媒體和各種數據,重建已故者的數位分身,讓使用者可以跟他們聊天互動,就像他們還在人世一樣。 以前看這種劇情還覺得「那只是電影劇情吧」,但隨著AI技術急速進步,科幻正在變成現實!現在各種AI聊天軟件,你只要輸入幾行角色設定,就能立刻創造出心靈導師、虛擬朋友,甚至是完全客製化的「A.I. 伴侶」。那麼,這些A.I. 伴侶到底有什麼吸引人的地方呢? A.I. 伴侶的魅力 (一)24/7隨叫隨到的情感支持 ❤️ AI不用睡覺、不會累,可以隨時回應你的訊息,讓你隨時隨地都有人聊天。無論是凌晨三點的崩潰大哭,還是放學後想找人傾訴,它們都會立刻回覆你。最棒的是,AI不會嫌你煩,也不會批評你的想法或情緒,讓你能夠超自在地表達內心世界,並得到即時的鼓勵和安慰 (二)「重現」逝去的人 ⚰️ 南韓科技公司DeepBrain AI推出了一項驚人的「虛擬人」技術。他們聲稱只要輸入大量數據,AI就能重現死者生前的回憶、外表,甚至是說話方式。這樣一來,想念逝去親人的人就能與這個「數位分身」對話,彷彿他們還在身邊一樣。 看似美好的背後… 雖然AI科技能夠創造出超像真人的角色,跟我們聊天甚至深入交流,但這真的是我們想要的「真正溝通」嗎?那些看似用心的一字一句,背後真的有情感嗎? A.I. 伴侶的缺點 (一)無法建立真正的情感連結 ❣️ 就算AI說「如果我是你,我也會很難過」或「我完全理解你的感受」,這些回應看起來很有同理心,但實際上,AI的對話只是基於演算法和大量數據的訓練結果。系統只是辨識你的文字,然後給出最適合的回應,而不是真正感受到你的情緒。就像是背台詞的演員,而不是真心的朋友。 (二)小心過度依賴 👫🏾 如果習慣了什麼事都跟AI傾訴,可能會漸漸產生依賴,減少與真人互動的機會和意願。與真人相處可能會有摩擦、爭執或誤解,但這些都是人際關係的自然部分。AI總是給出完美回應,如果太習慣這種互動模式,反而可能讓我們在面對真實世界的複雜人際關係時感到不知所措。 (三)資料安全有隱憂 🚫 目前AI平台對用戶數據的使用和保存還缺乏明確的法律監管。你和AI的私密對話可能被公司讀取或儲存,一旦公司保安出問題,你的個人秘密就可能被駭客竊取。想像一下,你跟AI分享的心事、煩惱甚至是個人資料,都可能有被外洩的風險! 聰明使用AI,平衡虛擬與現實 在這個AI迅速發展的時代,我們既不需要完全拒絕這項新科技,也不應該毫無保留地依賴它。以下是幾個讓AI成為你生活助手,而非絆腳石的小貼士: ✅1)遵守AI使用智慧法則 ⚖️ 把AI當作生活的輔助工具,而不是情感的唯一出口。每天設定使用時間,避免沉迷。如要使用的話,避免向AI透露太多個人資料,如全名、住址、學校名稱等敏感資訊。 ✅2)先關注心理健康 💖 尋求專業協助:如果感到長期情緒低落或焦慮,與其只跟AI傾訴,不如勇敢向專業心理諮詢師或信任的成人求助。你亦可透過運動、冥想等方式,學習自我調節情緒,提升精神健康。 AI可以是我們的好助手,但永遠無法取代真實的人際連結。在享受科技便利的同時,別忘了真正的情感交流需要真實的人與人之間的互動與理解。無論未來AI如何進步,人類情感的獨特性和溫度,都是無法被複製的珍貴寶藏。畢竟,人生最美好的回憶,從來都不是與螢幕對話,而是與真實的人一起創造的點點滴滴。

隨著社交媒體的蓬勃發展,Threads作為2024年最受矚目的社交平台,正在重塑現代人的交友模式。這個由Meta推出的平台,以其獨特的互動方式和開放式的社群特性,為網上交友帶來新的可能性,同時也衍生出新的社交文化現象。 Threads平台的特殊之處在於其去中心化的社交模式。不同於傳統社交媒體的封閉朋友圈,Threads提供更開放的對話空間,使用者可以輕易地加入各種話題討論,並透過回覆串建立連結。平台特有的「轉發」和「引用」功能,更讓有趣的對話能夠快速傳播,形成獨特的社群文化。 在Threads上,交友模式呈現出新的面貌。「如果…即沉」、創意自介、話題接龍等互動形式,都成為認識新朋友的契機。平台的演算法傾向推送互動率高的內容,這使得有趣的對話更容易獲得關注,也讓志同道合的人更容易相遇。然而,正是這種開放和快速傳播的特性,也為使用者帶來了新的安全隱憂。 在身份驗證方面,Threads雖然與Instagram帳號連結,提供了初步的身份確認,但仍需要使用者保持警惕。建議在深入交流前,先查證對方的社交足跡,包括檢視發文歷史、互動模式和共同關注者。特別要留意那些突然熱絡搭訕,或是帳號行為模式異常的用戶。 平台安全意識的建立至關重要。Threads提供多項隱私設定功能,使用者應該充分利用這些工具,包括設置誰可以回覆你的貼文、誰可以提及你,以及如何管理封鎖清單等。同時,切記保持交流在平台範圍內,直到建立足夠的信任基礎。 當考慮進行線下見面時,更要格外謹慎。即使已經在Threads上建立了良好的互動,實體見面仍然需要做足安全準備。選擇人多的公共場所、預先告知親友、保持位置分享等基本措施都不可少。第一次見面建議以簡短的咖啡約會為主,避免規劃過於私密或時間過長的活動。 值得注意的是,Thread的即時性和開放性雖然促進了社交連結,但也可能帶來過度分享的風險。在分享個人經歷和觀點時,應該謹慎考慮資訊的敏感度,避免過度暴露個人隱私。同時,也要留意平台上流傳的各種社交詐騙手法,提高警覺性。 網上交友平台的演進為現代人帶來更多結識良緣的機會,但安全永遠是不可忽視的關鍵。透過了解平台特性、建立安全意識、謹慎互動,我們才能在享受社交樂趣的同時,確保自身安全。讓我們共同營造一個健康、安全的網上交友環境。 #Thread社群文化 #網路交友安全 #社交媒體 #網上交友 #安全意識 #媒體素養

現代人追求快速和效率,就連觀看影片、吸收資訊都要「加速」!不論是2倍速觀看影片,還是用3分鐘懶人包了解大小事,都成為我們日常生活的一部分。但你有想過這種「速食式」吸收資訊的習慣,可能正在悄悄影響我們的大腦和生活質素嗎? ㊙追求高TP值的速食文化 日本年輕人最近瘋狂追求高「TP值」(Time Performance時效比),就是希望在最短時間內獲得最大效益。這股風潮已經從工作效率延伸到娛樂生活,但這真的是好事嗎? 五大隱藏危機: 1️⃣ 耐性盡失,快餐式思維♂️ 天天使用倍速看影片的話,大腦習慣了在短時間內接收資訊,慢慢失去耐性,看正常速度的影片都覺得太慢,更別說要沉下心來閱讀長文章,對很多事情都要即時滿足。 2️⃣ 精神緊繃,壓力上升 研究發現,長期觀看1.5倍速以上的影片會令人產生焦慮或感到疲憊。大腦在高速運轉下,容易產生精神壓力。 3️⃣ 記憶力下降,速度與遺忘成正比 加利福尼亞大學最新研究指出,2.5倍速觀看比正常速度,記憶力竟然下降6%!播放速度越快,使我們越難記下內容。 4️⃣ 思考變淺,失去深度思考能力 懶人包雖然方便,但過度簡化往往失去重要細節,缺乏對議題的深入探討及多角度分析,可能使人習慣「點到即止」。長期依賴會讓我們失去獨立思考和分析的能力。 5️⃣ 資訊失真,容易被誤導❌ 過度依賴他人整理的資訊,內容可能因發佈者立場或取態出現偏頗,容易受制於別人的觀點和立場,甚至誤信錯誤資訊。 三大應對方法: 1.漸進式調整速度 * 從1.25倍速開始適應 * 重要內容堅持原速觀看 * 每天預留時段練習專注閱讀 2.建立健康的資訊食譜 * 設定固定時間接收新聞 * 主動尋找權威資訊來源 * 培養閱讀長文的習慣 3.實踐深度學習法 * 觀看後寫下重點筆記 * 與朋友討論交流想法 * 定期回顧並整理所學 #數碼排毒 #深度學習 #專注力提升 #資訊素養 #數碼健康 #預防沉迷網絡

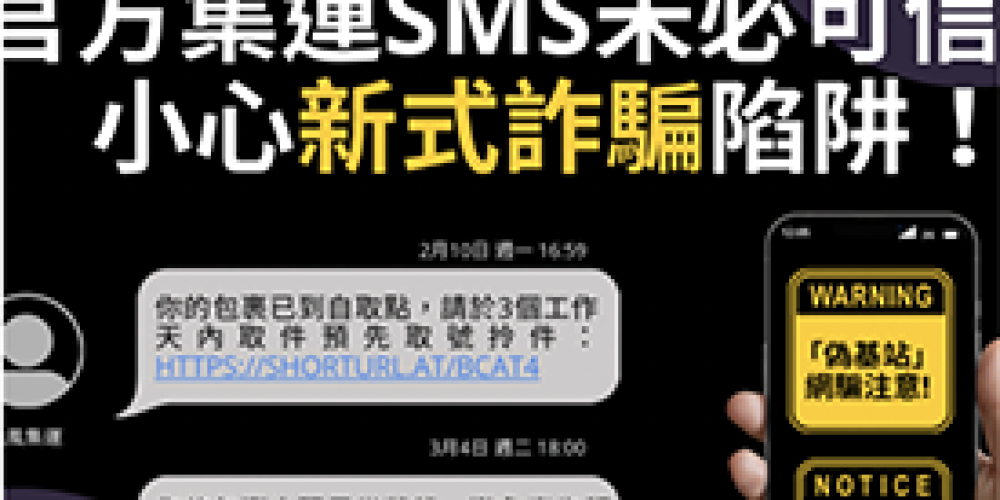

近日多位市民收到聲稱來自集運或物流公司的短訊,指貨物出現異常狀態。這些短訊附有連結,點擊後會自動轉到偽冒網站,要求輸入個人資料及信用卡號碼。許多受害人因發送短訊(SMS)的號碼與平日使用的集運公司號碼相同,便信以為真,填寫資料後遭騙徒盜用信用卡。 這其實是最新的「偽基站」詐欺手法!騙徒透過非法無線電干擾器(即「偽基站」),攔截官方集運短訊內容,假冒集運公司傳送詐欺訊息,而短訊內的連結往往是釣魚網站。 要提防「偽基站」騙案,你可以採取以下防範措施: 警惕以#字開頭的短訊 騙徒不僅攔截物流公司的短訊號碼,還會使用以#字開頭的號碼混淆視聽,使市民誤以為發訊人是官方公司。一般情況下,正常發訊者會顯示電話號碼,而非特殊符號如#號。 核實自己的購物狀況 檢查自己最近是否有網購或使用物流服務。若無相關活動,應提高警覺;即使有使用集運服務,也應仔細檢視訊息內容,留意該公司平常是否會發送含連結的訊息,避免輕易點擊可疑連結。 留意手機接收訊號變化 若手機短時間內接收訊號突然變為2G,此期間接收的短訊需格外謹慎,因為騙徒常利用此情況,透過非法無線電干擾器發送釣魚訊息。 定期了解最新防騙資訊 警方會定期分享常見科技騙案,市民應透過可靠網站或官方新聞渠道獲取相關資訊,提高警覺性,降低被騙風險。 隨著科技發展,詐騙手法層出不窮且日益精密。作為市民,我們必須持續提升媒體素養和防騙意識,學會辨別可疑訊息的特徵。保持警惕、定期了解最新騙術資訊,並時刻保護個人資料安全,才能有效防範各類詐騙陷阱。切記,任何要求急切提供個人或財務資料的訊息,都值得我們三思而行。 #媒體素養 #偽基站 #網絡騙案 #資訊素養 #媒體素養教育網 #虛假資訊 #網絡詐欺

因為網上演算法的流行,我們會不斷接收過去曾經追蹤或互動過的內容,逐漸形成「過濾氣泡」及「網絡同溫層」,難以看到與自己興趣不符或觀點不合的資訊。雖然留在網絡同溫層中比較舒適自在,卻容易令自己的視野和思維受到局限。以下幾個簡單提醒,有助大家打破網絡同溫層,建立多元觀點。 1️⃣ 敢於關注不同聲音 🔊 同溫層一起「圍爐」固然溫暖,仍可試試走出舒適圈,關注一些立場與你不同的人或媒體。即使你未必同意他們的看法,但這樣做有助理解多元觀點和論據,讓你在不同議題上作出更全面客觀的判斷。 2️⃣ 擴闊興趣和探索主題📚 打破同溫層的另一個方法,就是擴闊你的興趣層面。如果你平時只關注科技消息,不妨主動探索藝術、文學或歷史類的主題,透過發掘不同領域的知識,有助豐富你的世界觀。 3️⃣ 選擇多元資訊來源 📰 依賴單一資訊來源很容易陷入偏見。作為精明的網上使用者,你可以嘗試從多個不同來源獲取資訊,例如不同的新聞網站、專業期刊或評論媒體,以獲得更全面和準確的訊息。無論這些資訊平台的角度和你的價值觀是否相近,都要理性分析其依據和可信性。 4️⃣ 減少演算法影響 👣 雖然在網絡世界難以避免演算法的介入,你仍可盡量主導接收資訊的模式。例如你可以主動搜尋不同主題的資訊,避免完全依賴演算法的推薦。你亦可以使用無痕模式搜索資料、小心管理網絡足跡、定期清除網站cookies和瀏覽記錄,別輕易在網上公開年齡喜好等個人資料。 .+..+.+..+.+..+.+..+.+..+. 由香港賽馬會「FiNet世代計劃」資助 #網絡同溫層 #EchoChamber #多元思維 #擴闊視野 #數碼健康 #DigitalWellness # FiNet #FiNetMindProgramme #香港賽馬會 #HongKongJockeyClub #HKJC #好治癒 #WholeWellness #HKFYG #青協

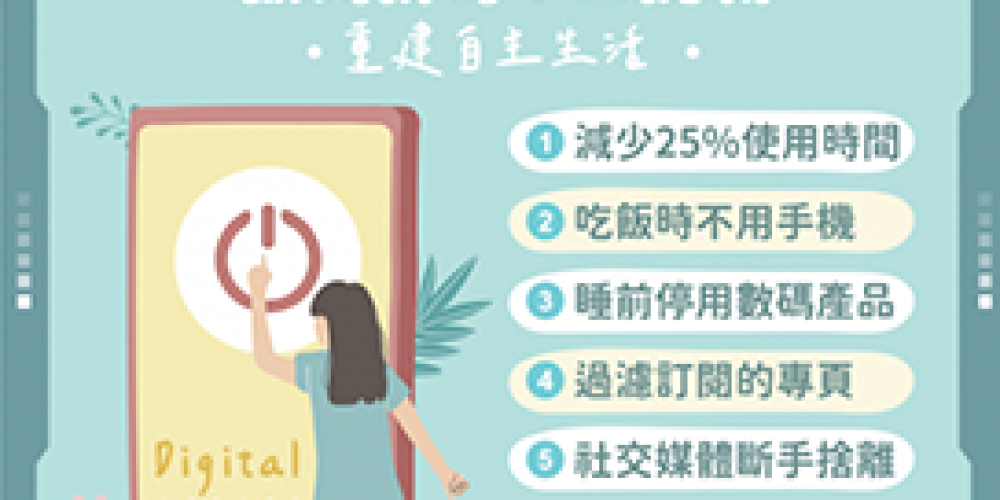

FOMO(Fear of Missing Out,害怕錯過)是許多現代人的日常:害怕錯誤熱門話題而無法放下手機、焦慮地比較自己與他人的生活……要緩解錯失恐懼,你可以嘗試擁抱 JOMO(Joy of Missing Out),亦即「錯過的喜悅」。JOMO鼓勵人們專注於自我需求、享受當下生活、不必盲目追求社交媒體上的稱讚或沉迷網絡資訊。 以下是幾個從FOMO走向JOMO的建議: 1️⃣尋找問題所在 主動回顧自己使用社交媒體的習慣,想想自己為何要過分關注其他人的生活狀況,而害怕錯過的資訊又是否值得花費時間追蹤。如果是因為寂寞無聊,就應該好好調整自己的心態和生活重心,不要沉迷瀏覽網絡資訊。 2️⃣ 決定生活優次 確定生活中對自己最重要的事物,並將注意力集中在實現人生目標。例如當你將健康、家庭和學業放在首位,就不應因追蹤社交平台上的更新而廢寢忘餐。 3️⃣ 感受當下美好 ♂️ 嘗試投入享受當下,與身邊的人真實互動,例如聚會時關掉手機,專心與別人交流。平時多密切關注自己的呼吸和感受,注重體驗。 4️⃣ 培養多元興趣 ♀️ 尋找上網以外的興趣,像閱讀、運動、做手工或玩樂器,全身投入在真正熱愛的活動裡。 5️⃣ 適時抽離網絡 每天抽出固定時間,例如用餐時間和睡前一小時,暫時遠離網絡世界,減少對數碼媒體的依賴。 .+..+.+..+.+..+.+..+.+..+. 由香港賽馬會「FiNet世代計劃」資助 #FOMO #JOMO #數碼排毒 #焦慮 #MentalHealth #數碼健康 #DigitalWellness #FiNet #FiNetMindProgramme #香港賽馬會 #HongKongJockeyClub #HKJC #好治癒 #WholeWellness #HKFYG #青協

最近有不少騙徒透過社交媒體進行詐騙,若然警覺性不足,隨時令自己跌入陷阱並蒙受金錢損失。最新的詐騙手法是騙徒以下廣告形式,令虛假的WhatsApp網頁出現在搜尋器的置頂位置,當用戶掃描QR Code時,騙徒會隨即駭入帳號,並向用戶的聯絡人借錢,部分騙徒更會將對話封存,令用戶難察覺。 要預防網絡騙案陷阱,你可以參考以下五個小貼士: 1.避免點擊可疑網站及網站 ❌ 騙徒一般會透過虛假連結及網址入侵用戶的帳號,所以盡量避免點擊來歷不明的連結,載入網站亦需要留意網址是否正確 2.拒接來歷不明的電話或開啟視訊 ☎️ 騙徒會偽裝成你的親友獲取你的個人資料,更可能會在視訊的過程將你的外貌截圖,利用A.I.偽造虛假的影片後進行敲詐或勒索 3.開啟雙重認證功能 🚫 不少社交媒體都具備Two factor Authentication (2FA)功能,以兩種不同的方式證明其身分,例如需輸入PIN碼或電郵認證,確保帳戶的身份已驗證,減低被黑客入侵的機會 4.使用高強度密碼 🔒 例如密碼以大小寫字母、數字及符號組成,避免使用生日或字元過短的密碼,定期更改密碼亦有助提升網絡保安 5.懷疑受騙立即報警求助 👮🏻♀ 假如懷疑如果受騙,應該截圖保留證據,並立即向警方尋求協助、報案處理,電子報案中心:https://www.police.gov.hk/ 【媒體素養動畫短片】社交工程│看穿網上騙案

39歲的遊戲設計師艾倫去年憑藉畫作《太空歌劇院》在美國科羅拉多州藝術博覽會奪得冠軍。畫作充滿著科幻以及藝術感,令人恍如置身於電影中的魔幻場境,旁人自然感慨作者必定是畫功非凡或是充滿如梵高般創意藝術細胞,才可以創造出如此優秀的作品。 事實上,艾倫並非專業畫家,這幅畫作亦非完全由他親手繪畫,而是使用了AI繪圖程式Midjourney生成再配以後期加工。 你可能頓時會想:「這還屬於創作嗎?」 的確,事件曝光後,引起大眾對於AI繪圖的關注及爭議。例如:利用人工智能去生成的創新品能否定義為「創作」?作品本身的版權屬於AI抑或是人類? AI創作原理 在探討AI人工智能創作藝術這個議題前,我們可以先認識一下箇中原理及運作。AI繪圖程式以深度學習的方式生成圖像,將演算法分成不同的層次,讓人工智能自行學習、推算並生成內容。 現時最有效的深度學習為「生成對抗網絡Generative Adversarial Network, (GAN)」,即建立兩個人工智能互相比拚,一個人工智能負責創作作品,另一個則負責監督作品的質素,目的是希望透過互相對抗的形式提升作品的質素。當負責監督的人工智能通過作品時,亦意味著AI已生成出幾可亂真的完成品。這種演算法的創作者更形容如同專門印刷假鈔票的偽造者以及專門監測假鈔的警察互相比拼,直至偽造鈔票的人工智能能夠製作一張連警察都無法分辨的偽鈔。 Midjourney的使用方法簡單,只需在其Discord頻道中輸出指令 /Imagine ,並配以你想包含的主題、風格甚至是顏色運用提示,人工智能便可於數分鐘內生成一張媲美真人畫家的畫作。例如:輸入#little girl #adventure #forest #teddybear #fantasy #fairy #magical #cinematic 等關鍵字,Midjourney便在一瞬間輸出一張按照我要求的畫作。(見下圖)。 我們輸入的關鍵字愈詳細時,人工智能生成的畫作也會愈精確細緻。即使Mid journey的人工智能一開始生成出的圖像未必與你想像的一樣,「它」可使用加強細節(Upscale)或增添改變(Create Variations)的功能,令作品更符合你所想。連這麼細膩的功能也能做到,令人感嘆現令科技的躍進速度。 AI繪畫的局限 當然,MidJourney所生成的畫作也並非常百分百完美。例如:你要求AI以科幻宇宙為主題,生成一張圖像,驟眼一看通常是一幅充滿美感的作品,但只要一放大圖片細心觀看,不難發現圖像的結構有時會相當奇怪且有點模糊。有使用者更指出後期修改這些瑕疵的甚至比起自己由零開始創作更花時間,所以AI生成的藝術品是否必屬「高質」,實在是見人見智。另外,現階段的AI未必能夠完全準確消化到詞彙的意思,換句話說,這類AI繪圖的用家或需要多花時間構思AI能理解的主題與內容,才可有效產出心目中的藝術品。 談及AI的局限也許未能安撫大家心中的最大疑慮——「AI會奪去人類藝術家的飯碗嗎?」無可否認的是,AI的出現會取代一部分的藝術工作,但現階段只能取代低技術的作品,皆因AI藝術程式與專業藝術家的實力還有一定的差距,人類對藝術的執著精神、風格的演繹以變幻的創造力及是人工智能無可比擬,這也解釋為何機械生產的物品永遠無法取代充滿匠人精神的「手製作品」,大概是當中獨有的「溫度」吧!同時,AI雖然能夠創作作品,但作品的版權仍然是屬於人類。根據《中華人民共和國著作權法》,享有版權的對象必需為人、法人或非法人單位。故此,人工智能不能持有作品的版權。 當然,我們也不能坐以待斃,等待被AI取代,而是要與時並進,認識與善用AI藝術工具。在未有攝影機出現前,人類要記錄眼前人事物就只能以畫筆記錄,但攝影機的誕生不會完全取代畫家的價值,反而造就了更多攝影師,以獨特的拍攝技巧,創造出一幅又一幅的觸動人心的攝影作品。 就我個人而言,AI繪圖程式等同一件工具,需要學習與善用才能發揮最大功效。就像即使擁有性能強勁的相機,不代表能夠拍攝到優秀的作品,技巧與經驗才是決定優劣的因素。所以,要應付人工智能時代的新衝擊,最好的做法是一方面提升的自己藝術造詣,一方面裝備AI藝術程式的認識,這樣便可以在數碼新時代的藝術洪流中站穩腳步。 MAIL 媒體及人工智能素養動畫│ CHAPTER 8│網絡新世界:A.I創作

人工智能(A.I)已被大眾熱烈討論數十年,時至今天依然是炙手可熱的話題: 汽車公司特斯拉(Tesla)的人工智能駕駛系統…… 日本廣告新寵A.I模特兒IMMA…… 手機公司蘋果(apple)的語音助理Siri…… 我們的生活與人工智愈來愈密不可分。 //ChatGPT面世// 約一個月前,非牟利人工智能研究組織OpenAI推出了一款名為「ChatGPT」的聊天機器人。ChatGPT是一個開放式的對話生式模組,當中使用了自然語言處理(Natural Language Processing)及深度學習(Deep Learning)的技術。簡單來說,你只需要輸入問題,ChatGPT便會給出猶如真人的答案,其回應經過精細分析,乍看之下言之有物、頭頭是道,不少用家對此感到十分讚嘆,難怪ChatGPT 應用程式在發布的一星期內,已吸引超過100萬個用戶使用。 ChatGPT的基本功能是回答問題,例如當你詢問:「如何製作紐約芝士蛋糕?」不出數秒它便會詳細列出製作蛋糕的材料、方法及步驟。有人會覺得Google搜尋引擎不是也做到同樣功能嗎?ChatGPT除了搜尋功能外,更配備理解及分析文字的能力。曾經有用家詢問:「《孫子兵法》如何應用電商經營?」系統回應:運用《孫子兵法》的知己知彼可以了解市場及競爭對手,再作出正確的政策,可見ChatGPT不限於搜集資料,更可進一步加以分析和解釋。 另外,詩詞歌賦也是此系統的拿手好戲,只需輸入特定主題,ChatGPT在一瞬間便生成一首詩或是一篇短文,文字質素相當不俗,而且別忘了這系統是面世不到一個月的初生嬰兒,尚有長遠學習與發展空間,前途無可限量。 大眾對於ChatGPT有著不同的意見分歧。有人擁抱科技,提出用ChatGPT可節省創作時間,甚至近期有學生利用ChatGPT撰寫大學論文。此舉令人反思涉及的道德倫理問題,畢竟論文本身講求個人的見解及邏輯,若使用人工智能做功課,那麼作品本身如何呈現作者的知識與創意呢?同時論文的版權又屬誰?作者?人工智能?或是程式開發員? 關於人工智能的使用目前仍有不少的道德倫理爭議,但人工智能的發展及使用方式,視乎人類的意向和態度。現階段人工智能仍然存有一定的限制,以ChatGPT為例,當下的它無法輸出過多內容,亦未能回應2021年末後的話題。這意味著人工智能的發展仍然建基於人類的投入程度及使用體驗,需要每一位網絡使用者配合,營造良好並有素質的網絡環境,為以後人工智能定下更合乎道德的使用規範。 //人類會被A.I取代嗎?// 有人對人工智能抱懷疑態度,擔心A.I會取代自己,令大量人口面臨失業問題,對整個社會造成衝擊。例如有寫作行業的人在ChatGPT面世後,覺得自己會被淘汰。這種憂慮可以理解,但我們不妨深入想想,若人人拒絕科技,又如何享受先進的生活設備?當年汽車出現後,令到交通更自動化和便利,難道從事馬車行業的人就坐以待斃嗎?科技的出現成為他們的推動力,令人學習新技能裝備自己,提升自身競爭力以投身新的行業。 縱使關於人工智能的爭議從未停止,無可否認的是,未來應用人工智能是大勢所趨,相關發展有著令人期待的一面。例如智能駕駛系統提升司機的駕駛體驗及避免道路上的危險、人工智能系统處理數據的能力可為病患提供更準確的治療方案及避免更多人為醫療失誤。 與其消極地等待被A.I取代的一天,我們可思考自己在未來世界能夠扮演甚麼角色?如何平衡A.I的好處及挑戰?怎樣善用和駕馭A.I,讓它們與人類互相補足?只要我們及早吸收相關的知識與技能,培養優質的媒體及人工智能素養,便能以正確正向的態度擁抱新興科技,與人工智能共存、共創、共享美好的智能新世界。 MAIL 媒體及人工智能素養動畫│ CHAPTER 8│網絡新世界:A.I創作